Задача в тайм-менеджменте — это ответ на вопрос «что нужно сделать?». Например: полить цветы, покрасить гараж, открыть магазин, написать книгу. В качестве синонима слова «задачи» можно использовать слово «дела». Задачи являются центральным понятием тайм-менеджмента. Это «атомы» и «кирпичики», из которых выстраиваются все наши планы. Списки дел, списки покупок, чек-листы, расписания, трекеры привычек и диаграммы Ганта — это все просто перечни каких-то задач. В этой статье мы вкратце разберем основные аспекты, связанные с задачами.

Весь тайм-менеджмент с его многолетней историей и сотнями написанных книг начинается с одного очень простого приема. Сформулировать его можно так: Запишите то, что собираетесь сделать. Именно по этому приему и проходит граница между теми, кто использует тайм-менеджмент, и теми, кто его не использует. Даже если человек ничего не знает о современных методах планирования, но при этом регулярно записывает предстоящие дела на каком-нибудь клочке бумаги, он уже «управляет временем». Ну, или хотя бы пытается это делать.

Тайм-менеджмент — это совокупность методов, помогающих человеку эффективно использовать свое время. То есть, не расходовать его впустую и распоряжаться им так, чтобы добиваться максимально высоких результатов в любых начинаниях. Главное предназначение современного тайм-менеджмента — помогать людям достигать целей и управлять своей жизнью. Именно поэтому тайм-менеджмент в наши дни не ограничивается только планированием и учетом времени, а рассматривает почти все вопросы, связанные с личной эффективности. Вот лишь некоторые из них: Чтобы решать эти задачи, тайм-менеджмент активно заимствует знания из математики, философии, экономики, социологии, кибернетики, психологии и множества других современных дисциплин. Само слово «тайм-менеджмент» (time management) переводится с английского как «управление временем». Термин не совсем точный, поскольку самим временем управлять невозможно: все что может человек — это […]

Размышляя о том, как ускорить свою работу, мы в первую очередь обычно вспоминаем про автоматизацию. И это понятно: переложить хотя бы часть своего труда на машину действительно очень заманчивый вариант. Но тут есть две проблемы. Во-первых, автоматизация — это зачастую слишком дорогое удовольствие, поскольку любые инструменты и приборы все-таки стоят денег. Во-вторых, очень часто автоматизация нам просто недоступна (например, если для нашей работы еще не придумали никаких роботов-помощников). Поэтому в сегодняшней статье мы поговорим о том, как ускорить работу, не прибегая к помощи машин. Мы разберем несколько простых, но эффективных приемов, которые повышают производительность труда и помогают быстрее справиться фактически с любым занятием. Они достаточно универсальны и могут применяться где угодно: дома, в офисе, на заводе, за прилавком магазина или за компьютером.

Однажды японский врач Сиробэй Акаяма гулял по зимнему саду. В тот день шел сильный снег, и даже толстые ветви больших деревьев легко ломались под его тяжестью. И тут Акаяма обратил внимание на иву. Ее ветки казались тонкими и слабыми, но они не ломались. Они постепенно сгибались под тяжестью снега и в какой-то момент просто сбрасывали его на землю.

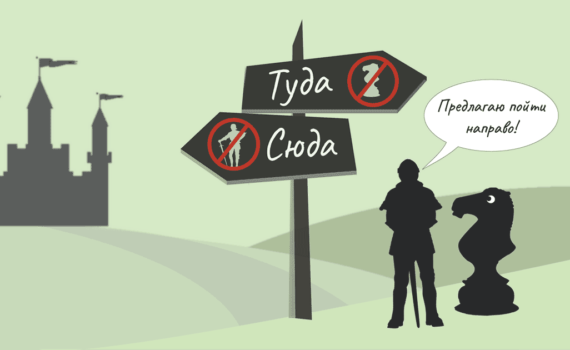

Одноходовое мышление — одна из самых опасных ошибок человеческого разума. Она стала для людей настолько привычной и «родной», что часто ее не замечают даже те, кто знают о ее существовании. Последствия же этой ошибки бывают весьма плачевными. Угодив в ее ловушку, люди опускают руки раньше времени, легко отказываются от своих планов, а их цели, вполне реальные и достижимые, навеки превращаются в несбыточные мечты. Сегодня мы разберемся, в чем разница между одноходовым и многоходовым мышлением, и как многоходовое мышление помогает человеку преодолевать препятствия.

Иногда для успеха в своем деле человеку не хватает понимания какой-нибудь важной мелочи. Гитарист может играть как угодно быстро, но если у него неправильно поставлена правая рука, он будет извлекать из инструмента исключительно мерзкие звуки. Байдарочник может грести изо всех сил, но если он не так погружает весло в воду, толку от этого будет мало. Точно такие же тонкости есть и в самодисциплине. Лично мне в ранней юности немало крови попортило непонимание одного нюанса, без которого зачастую очень сложно добиться нормальных результатов. Я называю его «принципом сверхусилий» или «принципом карате» (почему так — расскажу чуть позже). Сегодня я попробую объяснить, как он работает и от каких проблем избавляет человека.

Однажды менеджер N из компании «Главтехтраблы» посмотрел на себя в зеркало и ужаснулся. За несколько лет офисной жизни его лицо расплылось, мышцы куда-то исчезли, а самой заметной частью его фигуры стал животик, бессмысленный и беспощадный. «Эх, надо бы в качалку записаться» — вздохнул менеджер N. А потом с тоской подумал, что из-за напряженного рабочего графика времени на спортзал у него считай, что и нет. А еще подумал, что в спортзале все накаченные и брутальные и будут над ним смеяться и пальцем показывать, да и вообще… Так записаться или нет?

У Олега выходной. Накануне он обещал жене, что именно сегодня он, наконец, сделает сайт-одностраничник для продажи ее хэнд-мэйда. О нет, ему вовсе не трудно: сайты он делать умеет, супругу свою любит, а работы там от силы на пару часов. Вечером Олег прилежно садится за компьютер. Но вот беда: рабочего настроя у него сегодня нет и в помине. Мозг категорически отказывается думать, а всякие HTML и CSS почему-то не вызывают у него ничего, кроме жгучего отвращения. Пытаясь поймать волну, Олег механически блуждает по социальным сетям и форумам, но все безрезультатно. В результате работа над одностраничником снова откладывается на неопределенный срок. «Эх, нет у меня силы воли!» — засыпая, думает Олег. «Эх, нет у него силы воли!» — сокрушается рядом его жена. Она, как женщина терпеливая и деликатная, вслух ничего […]